国产协作机器人突围记:中科新松,凭啥让全球工厂爱上“中国造”?

上海某工厂里,老李望着空荡荡的生产线发愁——春节后一半工人没返岗,订单却堆积如山。三个月后,记者再次探访时,却见他悠闲地品着茶:“多亏了那几个‘钢铁同事’,现在效率翻番不说,成本还降了三成!”

老话说“众人拾柴火焰高”,在智能时代,这“众人”里,还真能算上机器人一份子!就在全球工厂都琢磨着怎么升级换代、省人又省心的当口,咱中国自己的协作机器人品牌——中科新松,愣是在国际舞台上闯出了名堂。

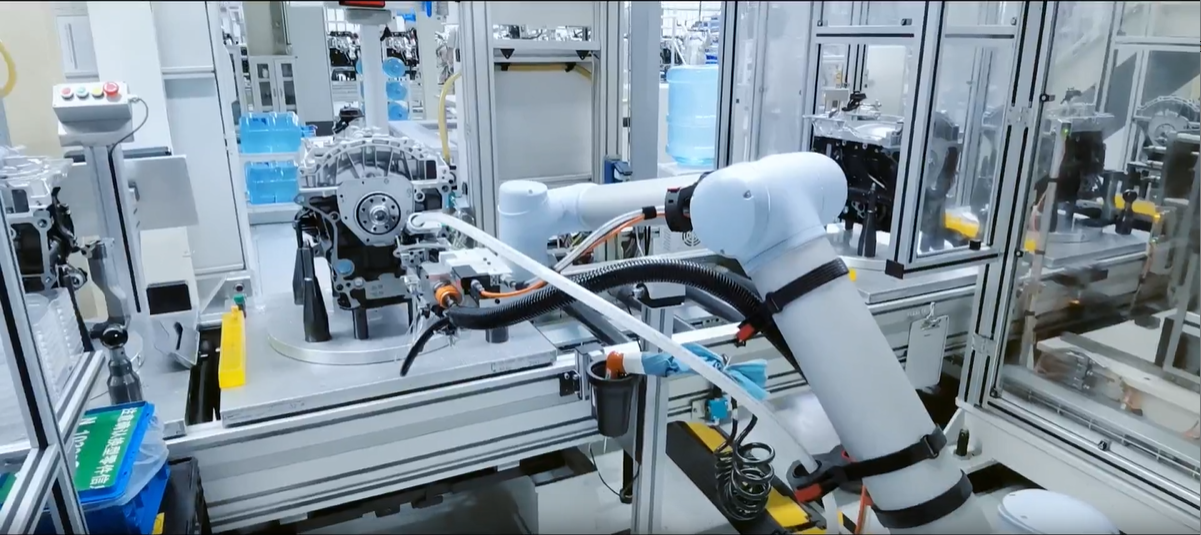

现在走进工厂,是不是感觉有点不一样了?那些传统工位上,多了些灵巧的“铁家伙”。它们能搬能装能检测,最牛的是,能跟真人肩并肩干活,连安全围栏都不用!这就是国产协作机器人带来的革命。

你猜这市场有多火?国际大佬ABIResearch预测,从2020到2030这十年,全球国产协作机器人市场每年要疯长32.5%,到2030年,那可是个80亿美元的大蛋糕!在这条飞速狂奔的赛道上,中科新松家的 “多可” 机器人,早就悄悄卖到了欧美亚几十个国家。

为啥这些“中国造”的机械臂这么吃香?跟中科新松华南的老大林伟民聊过,他一语道破:“现在企业都琢磨着怎么‘花小钱办大事儿’,安全、灵活、上手还贼简单的国产协作机器人,可不就是那个‘最优解’嘛!”

搁以前,高端机器人那都是国外巨头的天下,咱想插一脚?难!可中科新松这帮搞研发的,硬是交出了一份让人眼前一亮的成绩单:

(1)±0.02毫米的精度?啥概念?头发丝的三分之一那么细!这活儿干得贼精细。

(2)能扛14公斤的“大力士”机型?全球独一份儿!力气大还不笨拙。

(3)全系列产品,CE、UL、SEMI这些国际通行证一个不落!质量杠杠的,全球都认。

这背后藏着啥秘密?“一体化关节高精度控制”、“伺服驱动器安全功能” 这些听起来就高大上的核心技术,可都是人家实打实的数百项发明专利撑起来的。他们的明星产品GCR14-1400,不仅拿了上海市高新技术成果转化A级认证,更牛的是,技术贡献系数干到了0.9,直接刷新行业纪录!不服不行。

光说不练假把式。看看半导体无尘车间里那阵仗:50多台“多可”移动机器人,稳稳当当地搬着价值连城的晶圆盒。跟这家客户从2018年合作到现在,为啥人家一直复购?秘诀简单粗暴:五年了,愣是没掉过链子——零故障! 这可靠性,客户能不认?

现在这些国产协作机器人,真是渗透到各个角落了:

(1)汽车厂里,那14公斤的“大力士”轻松托起发动机,稳得很。

(2)精密电子车间,它们用头发丝级的精度给芯片做“体检”,一点不含糊。

(3)食品、制药这些讲究卫生的地儿,全密封的机械臂上阵,无菌生产妥妥的。

最让人叫绝的是复合机器人!简单说,就是给机械臂装上“腿”,让它能满车间溜达着干活。在上海临港那个数字化基地里,这些“全能选手”已经组成了高效的生产矩阵,那场面,未来感十足。

当中科新松被工信部认定为国家级 “专精特新小巨人” 的时候,这帮人眼光早就瞄向更远的地方了。数字孪生、工业5G、人工智能这些前沿科技,正被一点点揉进新一代的国产协作机器人系统里。

林伟民描绘的未来挺清晰:“生产要更智能、产品本身要更智能、服务也得跟上智能化,这仨是大方向。”他们在上海金桥和临港的双总部,那1万平的研发中心和200亩的产业基地,就是孕育这些未来的“大摇篮”。

说到底,从中科新松实验室里攻克的核心技术,到服务全球客户的解决方案,印证了一个朴素的道理:东西好,才是硬道理! 那些漂洋过海卖到欧美的高端装备上,“中国制造”的标签,早就甩掉了“便宜货”的印象,成了可靠、精密、智能的新代名词。

微信公众号

微信视频号

敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新

致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来

企业邮箱:Marketing@ducorobots.com

全球运营总部:上海市浦东新区金沪路358弄4号楼

业务咨询热线:400-088-5288

合规邮箱:Report@ducorobots.com